En deçà de l’inconscient

Jacques-Alain Miller

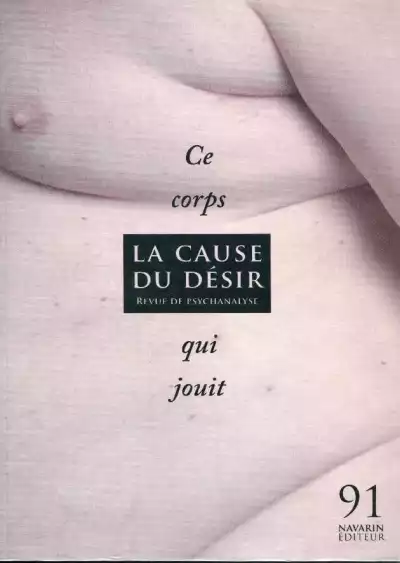

"La Cause du désir n°91"

-

En deçà de l’inconscient

Jacques-Alain Miller

1. Sinthome de l’Un, inconscient de l’Autre

Je cherche[*]. Je cherche parce que je ne trouve pas une porte d’entrée dans le tout dernier enseignement de Lacan. Je ne trouve pas, ou j’en trouve trop. Dans ce labyrinthe à beaucoup d’entrées, laquelle mène au Minotaure ? Ce combat avec quoi Lacan est aux prises lui inspire des propositions qui apparaissent contradictoires – si l’on raisonne avec la logique commune, même si elle est la logique de Lacan, du Lacan précédent. J’apporte ici ce qui reste après que j’ai éliminé beaucoup de tentatives.

L’incarnation du symptôme

Ce n’est pas Freud qui a inspiré Lacan dans son tout dernier enseignement – le plus souvent, il le dénigre, pas toujours mais le plus souvent. C’est bien plutôt James Joyce – non pas la théorie, s’il y en a une, de James Joyce, mais sa pratique de l’écriture.

Joyce a aussi aspiré Lacan, jusqu’au pastiche dans lequel il s’est laissé glisser avec une certaine verve. Nous en trouvons un témoignage au début de la version qu’il a écrite de sa conférence précédant le Séminaire XXIII (elle figure en première annexe dans le volume publié du Sinthome)

Joyce l’a aspiré et l’a comme réveillé de son sommeil dogmatique, selon un syntagme fameux, en tant qu’il incarnerait le symptôme[2] – selon la formule de Lacan. L’incarnation, ainsi que le mot l’indique, est une affaire de corps qui se trouve déplacée sur le nom propre. Dans le tout dernier enseignement de Lacan, le nom propre est aussi une catégorie, une partie du discours privilégiée dans la mesure où c’est à ce signifiant que correspondrait précisément Un-corps, la consistance de l’Un-corps.

Vous le savez, avec ce Séminaire, Lacan a donné au mot « symptôme » une orthographe nouvelle. Le cours de ses leçons fait entendre à l’occasion le vieux symptôme à la place de ce signifiant nouveau, nouveau dans son usage par Lacan, mais ancien, désuet dans la langue. Cette nouvelle orthographe signale une définition différente du symptôme, et même une définition tout autre qui demande de se déprendre de l’usage familier du terme.

De l’inconscient au sinthome

Le symptôme, dans son acception au sein du système de Lacan, est une formation de l’inconscient, soit, à proprement parler, une partie du discours de l’Autre, placée dans une certaine dit-mension, comme Lacan écrira ce terme, par quoi il faut entendre une mension, demeure du dit.

Dès son Rapport de Rome, en 1953, et plus précisément dans le développement du Séminaire Les formations de l’inconscient, Lacan avait surpris son auditoire en avançant que le symptôme est articulé comme un langage, au même titre que l’inconscient, c’est-à-dire fracturé entre signifiant et signifié, sa mension, sa demeure, pouvant être le corps ou la pensée. Je dois supposer cela connu et m’en tenir à ce rappel, sinon ce serait trop labyrinthique.

Je me contente d’y opposer la définition du sinthome, et ce, d’abord par la négative. Le sinthome n’est pas une formation de l’inconscient. Le sinthome a avec l’inconscient un rapport bien plus complexe, différent en tout cas.

La conférence initiale sur Joyce offre un témoignage sur ce qui a aimanté Lacan dans cette affaire, sur ce qui oriente son attention. Le sinthome, dit-il dans une phrase qui pourrait paraître banale, qui n’attire pas l’œil tout de suite, « est ce qu’il y a de singulier chez chaque individu »[3]. Comment en rendre raison ?

Je m’aperçois que c’est là mon ambition folle pour me satisfaire de ce que je peux dire de ce tout dernier enseignement. Mon ambition folle serait d’arriver à me rendre raison de tout ce que Lacan a énoncé, à reconstituer point par point pourquoi telle formule surgit après telle autre, alors que la lecture, même répétée, semble offrir un certain désordre. Faut-il renoncer à rendre raison de tout ce qui y est énoncé ? Ce tout dernier enseignement réclamerait-il cela ? Que faudrait-il alors mettre à la place de ce rendre raison ? Pour l’instant, s’apercevoir que l’on procède ainsi est déjà quelque chose. Je n’en suis pas à pouvoir y substituer une autre pratique du texte qui demeure.

Si j’essaie de me rendre raison de cette définition du sinthome comme ce qu’il y a de singulier dans chaque individu, j’y oppose précisément le symptôme dans sa première acception. Le symptôme conserve toujours quelque chose de général, qui est porté à son comble dans ce que l’on appelle le diagnostic. On s’en fait une peine mais on s’en tient à deux ou trois tiroirs, à l’occasion quatre avec l’autisme.

Le sinthome nouvelle manière s’opposerait comme singulier à tout ce que le symptôme première acception comporte de généralité. Cela me paraît cohérent avec un énoncé de la fin du Séminaire XXIV, à savoir que la névrose est affaire de relations sociales[4] – il faut se faire à cette formule. Dans cette définition, nous sommes en effet au niveau du général.

Pour me rendre encore raison de la formule dont je suis parti – ce qu’il y a de singulier dans chaque individu–, j’ajoute que tel n’est pas le cas de l’inconscient apparemment. L’inconscient n’est pas ce qu’il y a de singulier dans chaque individu. Pour bien le faire saisir, Lacan l’a logé dans l’Autre, avec un grand A. Il loge l’inconscient dans l’Autre et, au contraire – disons, pour faire la symétrie –, il loge le sinthome dans l’Un. Il définit même l’Un par le sinthome. Il en fait la consistance définitionnelle de l’Un, si je puis dire. Je repère ainsi ce qui me semble revenir dans ce tout dernier enseignement – l’opposition du sinthome et de l’inconscient.

Le sinthome appartient à l’Un, et l’inconscient vient se nouer au sinthome dans un temps second – un temps logique du moins. Mais il y a tout un registre où Lacan développe la nature du sinthome sans faire référence à l’inconscient. L’inconscient, pour ainsi dire, s’ajoute. La pratique de Joyce lui en a donné l’idée, avec l’exemple. À partir de là, nous saisissons ce que Lacan amène au début de l’année suivante, dans le Séminaire XXIV : « j’essaie d’introduire, dit-il, quelque chose qui va plus loin que l’inconscient »[5]. En fait, il s’y était déjà essayé avec Le sinthome.

Un sans destin

Ce qu’il appelle « une-bévue » – par assonance avec l’Unbewusst freudien, traduit par « inconscient » – s’inscrit dans le temps logique exploré avec le sinthome. Cette succession, cette orientation reste constante dans ce tout dernier enseignement ; elle répercute l’introduction de l’Un dans son antériorité par rapport à l’Autre.

L’Autre, Lacan ne l’a écrit avec une majuscule qu’à partir de son deuxième Séminaire, mais il n’est pas excessif d’avancer que c’est son point de départ. Bien qu’il ait attendu un moment avant de faire pousser cette majuscule, l’inconscient comme discours de l’Autre est le point de départ de son enseignement. C’est aussi le principe de l’écriture de ses graphes, poussant à partir de l’Autre.

Son tout dernier enseignement comporte un mouvement pour revenir en deçà, en deçà de l’Autre, avec, du même coup, l’obligation d’un nouveau lexique, une floraison de néologismes. J’en arrivais à me dire qu’il en manque encore ! Le mot interprétation, par exemple, que Lacan conserve dans son tout dernier enseignement, demanderait des guillemets et appellerait un néologisme, car l’interprétation est inter, elle suppose l’Autre. Il nous faudrait pouvoir la retranscrire dans un autre registre, celui de l’Un. Tel est d’ailleurs l’appel que Lacan fait retentir à la fin de son Séminaire de L’une-bévue, l’appel à un signifiant nouveau qu’il espère et qui ne lui vient pas.

Son tout dernier enseignement valide, je crois, la définition qu’il donne de l’inconscient dans sa conférence initiale sur Joyce, définition qui rappelle son point de départ de 1953. L’inconscient est situé « dans cet Autre porteur des signifiants qui tire les ficelles de ce qu’on appelle imprudemment le sujet »[6]. C’est lui qui l’appelait ainsi, le sujet. Cette définition est valable à condition de la situer comme il convient, au temps 2.

En ce sens, l’inconscient est une généralité et non une singularité. Je cite Lacan pour illustrer cette position de l’inconscient (décalée par rapport à celle de son écrit intitulé « Position de l’inconscient ») : « Nous croyons que nous disons ce que nous voulons »[7]. Voilà qui se prête aux commentaires. Nous croyons à l’intention, à nos intentions – bonnes ou mauvaises, ce n’est pas la question, il y a croyance à l’intention. Cela figure dans sa conférence sur Joyce, mais tout le Séminaire de L’une-bévue roule sur cette affaire-là. Mettant en question l’intention qui présiderait à l’usage du signifiant, Lacan dégage péniblement un registre non intentionnel, un registre non intentionnel de ce que nous disons, de ce que dit, dans l’expérience, l’analysant.

Attention, dire que c’est non intentionnel, c’est mettre en question l’interprétation elle-même, en abolir la possibilité ! Car l’interprétation n’est pensable que sur le fond d’une intention. Cette phrase, qui pourrait également paraître banale, est à commenter – nous croyons que nous disons ce que nous voulons. Dans le cadre du tout dernier enseignement de Lacan, il n’y a rien de banal, il faut l’entendre résonner. Qui serait l’instance des intentions ? Dans le freudisme, c’est le moi. Or, dans le Séminaire XXIII comme dans le Séminaire XXIV, ce moi, cet ego, devient tout autant problématique que le sujet du signifiant. Le moi de l’intention y est aussi problématique que le sujet du signifiant.

« Nous croyons que nous disons ce que nous voulons, mais c’est ce qu’ont voulu les autres [nous voilà reportés de l’inconscient à ce que nous avons simplifié en l’appelant l’Autre], plus particulièrement notre famille, qui nous parle. » Voilà une représentation commune, accessible, de l’Autre, qui est la famille de chacun. Cet agrégat tenu ensemble par la reproduction – à son principe du moins – est ce que nous appelons notre famille. Ces propos font écho à tel développement ultérieur à la fin de son Séminaire de L’une-bévue : laissé à lui-même, l’analysant parle d’affaires de famille, quelle que soit la culture où il a été élevé et quelle que soit la forme particulière qu’ont pu prendre dans cette culture les relations de parenté[8].

Inscrivons cela dans cette succession orientée de l’Un à l’Autre. Lacan isole très précisément la transformation qui s’opère en parlant – sans doute vaudrait-il mieux dire en étant parlé par l’Autre, par les autres, par notre famille – : « nous faisons, des hasards qui nous poussent, [un] destin »[9]. De la contingence, nous faisons nécessité, nécessité d’une signification qui passe à travers nous, nous transit et nous dessine une instance qui nous appellerait et qui serait le destin. Dans ce schéma élémentaire, je placerai les hasards dans le même registre que celui de l’Une-bévue, tandis que le destin est à inscrire au compte de l’Autre.

Le registre de l’Un met en question le destinataire. S’il y a un destinataire, alors il y a un destin, en effet. Or Lacan chemine dans l’énoncé d’un symbolique sans destinataire. Ça n’arrive jamais à destination parce que ça n’arrive pas à destin.

En vertu de quoi, la notion de la fin de l’analyse est elle-même soumise à révision dans ce tout dernier enseignement. Je ne dis pas qu’elle est abolie. Lacan se tient en deçà de cette abolition. Mais la fin de l’analyse demande à être repensée si elle doit être située dans le registre de l’Un.

La pathie de l’inconscient

L’inconscient est un principe de sympathie, parce qu’il est précisément le discours des autres, de notre famille, de l’Autre. Je sais bien que, dans le système de Lacan, il n’y a pas de communication d’inconscient à inconscient ! Il en va autrement dans le tout dernier enseignement – l’inconscient apparaît au contraire comme un phénomène de sympathie. Dès sa conférence sur Joyce, Lacan évoque quelque chose qui s’appelle émouvoir l’inconscient[10]. Peut-être n’est-ce pas autre chose que de comprendre ? À moins que ce soit le contraire et que le comble de l’émotion de l’inconscient soit de ne pas comprendre ? Mais précisément, cela revient au même. Le constat que Joyce, dans Finnegans Wake, n’émeut l’inconscient de personne prend toute sa valeur. Situer Joyce comme désabonné de l’inconscient n’est pas un rajout de Lacan. Dire que Joyce est désabonné de l’inconscient est la même chose que de dire qu’il est l’incarnation du sinthome.

Le sinthome est l’incarnation de ce qu’il y a de singulier dans chaque individu. Cela lui est en l’occasion si singulier que cela ne communique pas. Joyce a inspiré Lacan en tant qu’il « donne, dit-il, l’appareil, l’essence, l’abstraction »[11] du sinthome. Cela passe par une abolition du symbole et du symptôme au sens premier. Il y a ici un radical à chacun son sinthome qui s’écarte de toute sympathie, de toute liaison communicationnelle, de toute généralité, qui invite à saisir chaque un comme un Un absolu, c’est-à-dire séparé.

Ah ! ça, c’est une discipline pour l’analyste, quand l’analyse se poursuit un certain temps et vire, croit-on, à la routine. Il arrive que l’analyste devienne ce qu’il y a de plus familier, au point qu’il y loge, dans la famille ! D’autant que, d’emblée, ce qu’on appelle le transfert est bien fait pour installer la sympathie ou l’antipathie, mais enfin de toute façon la pathie. Voilà ce qui est raboté par cette perspective, qui prend la pratique de l’analyse à rebrousse-poil, qui la tond même plutôt.

Différence absolue

Ce tout dernier enseignement rétablit ce qui était éteint de l’étrangeté, de la différence absolue de l’Un.

Évidemment, dans ces conditions, Joyce produit un texte inanalysable. Personne ne s’y est essayé. Là, on ne joue plus aux connexions de la psychanalyse. Les connexions « psychanalyse et littérature » relèvent d’une autre époque, celle où l’on se tenait dans le cadre d’un inconscient représentatif et intentionnel, c’est-à-dire au temps de ce que Lacan nomme, à peu près, les erreurs grossières de Freud.

La sympathie de Lacan pour Joyce n’a-t-elle pas à voir avec l’aversion dont celui-ci témoigne à l’endroit de la psychanalyse ? Quoi qu’il en soit, la psychanalyse fondée sur l’Autre, Lacan en a ras-le-bol dans son tout dernier enseignement. Il avoue même – et dans cet aveu, il n’est pas très loin de Jung – en avoir un peu assez des histoires de famille qu’on lui raconte. Il est clair qu’il est décidé à écouter autre chose que l’Autre, que le discours de l’Autre. Il est plutôt aux prises avec le sinthome de l’Un qu’avec le discours de l’Autre.

Cette sympathie de Lacan, pas du tout incompatible avec l’antipathie, ne va-t-elle pas rejoindre Joyce dans son rêve d’en finir avec la littérature – ce serait, pour Lacan, d’en finir avec la psychanalyse, de ne laisser derrière lui qu’un désastre – ? Il y a de ça. On l’a soupçonné, et il y a de ça, sauf que cela comporte aussi une face positive, plus inaperçue parce qu’inédite, celle de déplacer la psychanalyse dans le registre de l’Un, de repenser sa pratique à partir de ce que le sinthome de l’Un a d’absolu.

Identité symptomale

Ce dernier enseignement est sans doute le contraire, l’envers du système de Lacan, un envers qui procède de l’Un tout seul et non pas de l’Autre. Voilà pourquoi, dès la première leçon du Séminaire de L’une-bévue, Lacan s’interroge sur l’identification. Il dessine, il esquisse, faut-il le comprendre, l’identité symptomale de ce que l’on appelle avec imprudence le sujet. Il suggère que la psychanalyse pourrait être définie, selon le terme que j’ai employé, comme l’accès à l’identité symptomale, soit de ne pas se contenter de dire ce qu’ont voulu les autres, de ne pas se contenter d’être parlé par sa famille, mais d’accéder à la consistance absolument singulière du sinthome.

Telle est la valeur de la question posée par Lacan – « En quoi consiste ce repérage qu’est l’analyse ? » – et celle de la réponse interrogative qu’il y donne – Serait-ce ou ne serait-ce pas s’identifier à son sinthome ?[12] Ce n’est pas le seul cas où il procède avec cette prudence, nous avons des questions, et comme réponse, encore une question, c’est fatigant...

Ici, je donne à « s’identifier à son symptôme » la valeur de « reconnaître son identité symptomale ». Pas au sens d’en venir à s’identifier à ce que l’on serait d’abord, mais en tant qu’on est son sinthome. S’identifier à cela, c’est reconnaître son être de symptôme ; c’est-à-dire, après l’avoir parcouru, se débarrasser des scories héritées du discours de l’Autre.

Je prends la précaution de suivre précisément les énoncés de Lacan. S’identifier, indique-t-il, « en prenant ses garanties ». Le mot de garantie a ici de quoi surprendre, puisqu’il appartiendrait plutôt au registre 2, où l’Autre ferait figure de garantie. S’identifier à son sinthome en prenant ses garanties veut dire, me semble-t-il, que la question reste toujours active : est-ce bien ça ? Ça ne se reconnaît pas à la légère. Est-ce bien de l’Un et non pas de l’Autre ?

S’identifier, dit-il aussi, avec « une espèce de distance ». Cette distance est d’abord celle de la « remontée » de l’inconscient au sinthome. Ce n’est pas comme si l’on se présentait d’emblée dans son être de sinthome. Cela peut arriver, mais alors, précisément, il n’y a pas de distance, autrement dit, on ne peut rien en faire.

S’agit-il justement dans cette espèce de distance (avec ces guillemets que Lacan met ainsi autour de ce terme) de savoir faire quelque chose avec son être de symptôme ? Comme il le dit : « savoir le débrouiller, le manipuler ». Savoir le débrouiller aurait plutôt sa valeur dans le registre 2, où il s’agit de se débrouiller du vrai, de l’extraire du brouillage. On préfère savoir le manipuler – le corps est dans l’affaire. Cela correspond, précise Lacan, à ce que l’homme fait avec son image. Avec son image, il s’identifie, ce qui ne l’empêche pas de pouvoir la corriger, la mettre à la mode, la mettre, cette image, dans le mode où il la veut.

« Coup de sens »

Quoi qu’il en soit, au niveau de ce savoir faire avec, de ce savoir débrouiller, de ce savoir manipuler... ce qui n’est pas dit, c’est déchiffrer. Car ce n’est pas de ce registre-là. Le sinthome, comme le plus singulier, est indéchiffrable ou, pour mieux dire, il est d’un autre ordre que l’ordre du chiffre.

D’où la nécessité de la promotion du terme d’usage, que nous avons étendu depuis lors à différents termes du système de Lacan. On parle d’usage, et précisément d’usage du sinthome, parce qu’il ne s’agit pas de le faire disparaître, et certainement pas de le faire disparaître en l’interprétant. Pour utiliser à bon escient le terme usage dans cette psychanalyse de l’Un, concevons bien qu’il s’oppose au terme échange, où il s’agit de « mettre à la place ». L’interprétation est la forme que cet échange prend en psychanalyse. Le terme d’usage vise précisément autre chose que l’interprétation, un autre mode opératoire que l’interprétation.

Pourtant, en mettant Une-bévue à la place de l’Unbewusst, Lacan a procédé à une forme d’échange. Dans cet échange qui n’est pas une traduction mais qui est fondé sur l’assonance, un mot est mis à la place d’un autre. À la fin du Séminaire de L’une-bévue, Lacan revient sur ce qu’il appelle cet exercice de « métalangue »[13]. Souvenons-nous que, dans son Séminaire XI des Quatre concepts fondamentaux..., il avait défini l’inconscient par l’une-bévue, par l’achoppement. Mais dans son Séminaire xxiv, cela veut dire tout autre chose. L’achoppement, ou le « glissement de mot à mot »[14], comme il s’exprime, se situe dans le temps comme un phénomène antérieur à celui où peut apparaître l’inconscient. Car celui-ci apparaît à partir de l’une-bévue seulement dans la mesure où l’on ajoute une finalité signifiante, une signification. Cet ajout est destiné à rester problématique chaque fois qu’on fabrique de l’inconscient à partir des phénomènes de bévue.

Lacan donne un nom à cette transformation, il appelle ça faire vrai – « la psychanalyse, dit-il, c’est ce qui fait vrai ». Entendons que cela se situe dans la succession du sinthome (ou de la bévue) à l’inconscient : on rajoute du sens. On ajoute, dit-il, « un coup de sens ». Mais ce sens reste un semblant, qu’il décompose même en « sens-blanc » mettant en valeur l’arbitraire du sens.

La bévue devient effet de l’inconscient lorsqu’on y ajoute le sens, l’intention inconsciente. Autrement dit, lorsqu’on inverse la succession normale, en plaçant la bévue, si je puis dire, après l’inconscient. Le forçage de Lacan, la torsion qu’il impose ici à l’analyste, dans sa pratique, est de resituer la bévue avant l’inconscient. Cela n’abolit pas l’inconscient, cela n’abolit pas l’Autre, cela décale l’Autre en Un, faisant surgir cette nappe de semblants qui enveloppe la pratique de l’analyse.

La causalité hypothéquée

Voilà pourquoi Lacan dit de l’inconscient qu’il est « en fin de compte impossible à saisir »[15]. Cela veut dire aussi qu’il est impossible de le dessiner – Freud s’y était essayé. « L’inconscient, précise Lacan, se limite à une attribution ». C’est l’attribution faite à « une substance, à quelque chose qui est supposé être sous », l’attribution d’une intention à une substance qui serait dessous – c’est de sa faute, ça vient de là, c’est la cause.

Cette catégorie de la cause que Lacan avait rendue si fondamentale dans son système s’efface dans ce tout dernier enseignement. La psychanalyse, énonce Lacan, n’est qu’une déduction ; elle ne fait de l’inconscient rien de plus qu’une déduction. Par quoi Lacan retrouve, après tout, les propositions de Freud – qui faisait de l’inconscient une hypothèse –, mais en les étendant alors à l’ensemble de la pratique.

Le symbolique dont nous pouvons faire la dimension de l’une-bévue est ce qui donne corps au phénomène. Le destinataire reste coupé – « ça ne parvient pas à son destinataire »[16], dit Lacan. Entendons aussi qu’il n’y a pas de destinataire, avec ce que ce mot doit au destin. Il n’y a pas de destin, il n’y a de destin que par semblant, comme il n’y a d’histoire que hystoire avec un y. Il n’y a en fait que des hasards.

Impasse sur le transfert

Que mettre alors à la place de l’interprétation ? L’amusant – et cela résonne – est que Lacan, au contraire de tout ce qu’il avait pu développer dans son système, ait examiné la possibilité que ce ne soit qu’un effet de suggestion. Dire « effet de suggestion », c’est énorme. Il le formule bien sûr sur le mode équivoque, interrogatif [17]. Il n’en fait pas une proposition. C’est d’ailleurs par forçage que je dis proposition quand il s’agit de ce tout dernier enseignement. Ou alors, il faut entendre proposition comme ce qu’il propose, mais qu’il en dispose aussi, négativement le plus souvent.

Effet de suggestion, c’est énorme, car cela fait l’impasse sur le transfert, qui est bien l’absent de ce tout dernier enseignement, au moins dans les Séminaires XXIII et XXIV. Lacan fait une impasse sur le transfert, parce que celui-ci est par excellence du registre 2. Transfert suppose masse établie, suppose de maçonner le grand Autre, le registre du destin. Il y a transfert quand tout cela est déjà tramé, qu’on a déjà supposé le savoir qui voudrait dire quelque chose.

Relevons à cet égard que, lorsque Lacan se pose la question, il fait fugitivement revenir Jeremy Bentham et ses fictions, précisément parce que Bentham posait, justifiait les fictions par leur utilité, soit par leur usage.

Quel usage se dessinerait alors de ce que l’on appelait interprétation ?

Il est instructif de constater que Lacan ramène ici le principe de plaisir, il lui reconnaît une place à cet étage de l’Un. Ce principe quasiment animal, ce principe acéphale, si on le définit seulement comme subir, pâtir le moins possible, ce principe de plaisir dont Lacan dit que « ça ne cesse pas un instant », est vraiment la seule loi qu’il reconnaisse à l’étage de l’Un, la seule loi qu’il reconnaisse au principe du sinthome.

La psychanalyse consisterait alors à ramener au principe de plaisir par l’effet de suggestion. C’est dans le même fil que Lacan minore et fait même disparaître le fondement du transfert avec le sujet supposé savoir – la supposition montrant bien qu’il ne s’agit que de déductions, d’hypothèses, de semblants.

Somnambulisme

La suggestion est le minimum de ce qu’il reste dans le signifiant d’effets sur un Autre. Le minimum qui reste, c’est « l’impératif »[18]. En cela, tout discours est « hypnotique ». Ce qui reste, la voie de communication qui reste ouverte de l’Un à l’Autre, de l’Un à un autre (avant qu’il ne soit élevé comme grand Autre, il est simplement un autre), c’est la suggestion. Elle ne suppose rien d’autre, elle est comme l’effet naturel du signifiant. Voilà comment je comprends que Lacan dise qu’il y a contamination du discours par le sommeil – contamination qui se vérifie peu ou prou à chaque cours que je donne, et l’on m’en fait parfois la confidence.

La proposition, l’ambition de Lacan d’inventer un signifiant intervient dans ce contexte où le signifiant et la suggestion ont été connectés. Appelant à un signifiant nouveau, Lacan pose la question – serait-ce possible ? Ce signifiant pourrait avoir un autre usage, qui serait, dit-il en passant, « la sidération »[19]. Il avait déjà parlé, jadis, dans son système, de la sidération, à l’opposé de la compréhension, comme méthode pour forcer à l’occasion la compréhension.

Il en appelle à un signifiant nouveau, non pas simplement parce que ce serait un plus, mais parce qu’au lieu d’être contaminé par le sommeil, il déclencherait un réveil. La question est de savoir dans quelle mesure un réveil est possible. C’est pourquoi Lacan termine son investigation du Séminaire de L’une-bévue en évoquant le somnambule. L’Un serait-il condamné au somnambulisme, au somnambulisme du sinthome, au hasard des bévues ?

Mais Lacan dit autre chose, entendons-le – l’inconscient ne se réveille pas, « la maladie mentale qu’est l’inconscient ne se réveille pas ». Situons cela au bon endroit, à l’étage 2 : à ce niveau-là, pas de réveil, puisque l’on va de sens en sens.

Peut-être est-ce au niveau de l’Un, par l’identification au sinthome, que le réveil pourrait cesser de ne pas s’écrire, si je puis dire ?

Je reprendrai la fois prochaine ce chemin ardu.

2. Déconnexions

Dans tout cela, il n’y a que paradoxes – cette proposition, ce soupir ou cet aveu de Lacan se trouve vers la fin du Séminaire de L’une-bévue[20]. Le contexte indique que ce mot est à mettre au pluriel. C’est au moins la garantie que si l’on s’essouffle à suivre Lacan dans son tout dernier enseignement, lui-même est à bout de souffle ; et – comment dire ? – c’est un réconfort.

Que faire quand l’objet, l’objet de pensée dont on s’occupe, n’est tissé que de paradoxes ?

Il faut d’abord mettre en question, comme Lacan le fait à l’occasion, la notion d’où se supporte le concept de paradoxe, à savoir qu’il y aurait de l’opinion vraie. C’est ce qui est mis en suspens. Il n’y a rien de commun. C’était d’ailleurs la devise qu’avait prise jadis une maison d’édition qui s’appelait Au sans pareil. Cette dénomination convient bien à cette atmosphère raréfiée où nous devons nous efforcer de respirer. Raréfiée est aussi le mot qui convient quand on a affaire à cette multitude, à cette cascade de paradoxes.

Il ne s’agit pas tant de les résoudre que de les raréfier, d’arriver à situer leur matrice, les antinomies suprêmes dont on pourra poser qu’elles conditionnent cette cascade paradoxale. Essayons. Essayons d’isoler, par construction, les antinomies fondamentales qui conditionnent l’étonnant, le ravageant tournage en rond de Lacan dans ce qu’il appelle lui-même « cette espèce d’extrême »[21] qui ouvre sur la psychanalyse une perspective changeant le relief qui apparaissait auparavant.

Psychanalyse & Co

La psychanalyse telle qu’elle apparaît dans le dernier enseignement de Lacan, je l’ai qualifiée hier[22] de psychanalyse absolue. Entendons par là, par exemple, qu’elle ne ressemble à rien de ce qui avait paru jusqu’alors, c’est la psychanalyse sans pareil. J’avais à parler de la psychanalyse et de ses connexions. Psychanalyse & Co, si je puis dire. La psychanalyse est de bonne compagnie – cette idée a cours depuis longtemps, elle est restée vivace, témoins ces intellectuels de différentes disciplines venus s’exprimer devant le public de l’École doctorale à laquelle est rattaché le Département de psychanalyse de l’université Paris VIII. Je n’ai pas insisté excessivement sur l’absolu de la psychanalyse pour ne pas jeter un froid. J’ai même proposé, par esprit de conciliation, que la psychanalyse de compagnie et la psychanalyse absolue pouvaient coexister. L’enseignement de Lacan suit pourtant une trajectoire qui conduit à cet isolement de la psychanalyse – on aimerait qu’il soit splendide, comme le veut la formule fameuse, mais il est bien plutôt misérable. Cependant, c’est tout de même aussi un joyau.

Au commencement de son enseignement, Lacan s’est présenté avec un cortège de disciplines affines et connexes à la psychanalyse. C’était l’époque où il croyait à quelque chose comme la formation des analystes. Preuve que le souci pédagogique dont il fera plus tard des gorges chaudes, était le sien ; il fallait bien le croire pour militer afin que la psychanalyse ait sa place dans l’université d’où procède le lieu où, encore aujourd’hui, je m’exprime et où vous êtes.

Lacan ne rechignait pas à énumérer les disciplines dans lesquelles Freud avait puisé tout au long de son écriture de la psychanalyse. Il ne nous reste pas grand-chose des proférations de Freud dans les séminaires du mercredi où, à la différence de Lacan, il faisait parler abondamment les autres ; quelques-uns de ses commentaires oraux nous restent, mais c’est son activité incessante, inlassable, d’écriture qui a fait chez lui fonction d’enseignement. Il a écrit la psychanalyse tandis que, dans l’enseignement de Lacan, les écrits sont la retombée de son enseignement oral. C’était la mise en forme, régulière au début, de ce qu’il avait frayé à son Séminaire. Une mise en forme souvent plus développée, mais partielle par rapport à l’étendue qu’il avait couverte.

Freud a trouvé ses procédés de pensée, comme le disait Lacan, et aussi bien ses armes techniques, dans l’histoire de la langue et des institutions, dans la littérature avec toutes ses résonances, ainsi que dans les œuvres d’art dont il dégageait les significations qu’elles impliquent. Ainsi font cortège à Freud, à ses livres, une très grande bibliothèque, des musées, toute une culture qui ensuite s’est montrée réceptive à la psychanalyse.

Lacan, je l’ai signalé hier, a formalisé le recours humaniste de Freud aux ressources culturelles. Ainsi a-t-il thématisé le recours à des disciplines auxquelles il proposait d’initier l’apprenti psychanalyste.

Il voulait que le psychanalyste en formation ait la notion des méthodes de l’histoire. Ceci dit, en 1955, il s’agissait d’une référence à ce qui surprenait dans la pratique récente de la « nouvelle histoire », comme on l’appelait, celle dont le concept de construction de l’histoire était tel qu’il savait faire varier les durées. Nous en trouvons l’écho dès le départ de « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », qui débute par la référence à l’histoire. À cette époque, Lacan considère que la cure analytique est affaire d’histoire, il définit l’inconscient comme le chapitre barré, manquant, refoulé, de l’histoire du sujet, qu’il doit apprendre à déchiffrer.

Initiation aux méthodes de l’histoire et au caractère factice des découpages, initiation à la linguistique (alors qu’il dénoncera plus tard la carence du linguiste), initiation aussi aux méthodes des mathématiques.

Sans doute pensait-il à la théorie des jeux qui faisait novation juste après la Seconde Guerre mondiale. On ne la connaissait qu’à travers l’ouvrage princeps de John von Neumann et Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior. Un mathématicien proche de Lacan, Georges-Théodule Guilbaud[23], se vouait en particulier à sa diffusion intellectuelle, il en avait publié des comptes rendus simplifiés avec grand mérite – un jour, quand je quitterai la psychanalyse absolue, je pourrais en revenir à exposer cela. Guilbauld a, si je puis dire, aidé Lacan à investir le rapport du maître et de l’esclave hégélien ailleurs que dans le stade du miroir, à savoir dans la théorie des jeux – elle s’y prête, puisqu’elle met en relation deux sujets jouant l’un contre l’autre ; il s’agit de déterminer la stratégie optimale pour chacun. Dans le Séminaire D’un Autre à l’autre, les schémas que Lacan a donnés du pari de Pascal, formalisé de façon élémentaire sur le mode de la théorie des jeux, en sont encore l’écho.

À la théorie des jeux, j’ajouterai la théorie des graphes auxquels Lacan est peut-être venu à partir de la cybernétique, popularisée à cette époque par l’ouvrage de Norbert Wiener. Le premier graphe de Lacan dans l’introduction du « Séminaire sur “La Lettre volée” » en semble inspiré ; outre la cybernétique, il semble d’ailleurs bien inspiré – à mon idée – de montages électriques peut-être appelés par le concept de résistance (puisqu’en électricité, il est aussi question de résistance). Je me fais ainsi une idée des chemins par lesquels Lacan est arrivé à ses graphes. La théorie des graphes commençait à se développer, en particulier avec un mathématicien français qui faisait le tour de la littérature antérieure, Claude Berge, dont les ouvrages sont toujours diffusés. J’énumère, je jette alors quelques noms.

Aux premières places, il faudrait bien sûr ajouter Claude Lévi-Strauss, à partir duquel Lacan est remonté à la source du binarisme linguistique qui l’a inspiré chez Roman Jakobson – réfugié aux États-Unis pendant la guerre, Lévi-Strauss avait lui-même suivi les cours de Jakobson avant d’enseigner, comme celui-ci, à New York, à l’École libre des hautes études qui accueillait un certain nombre d’Européens ayant fui le continent. Voilà la parenté, l’énorme parentage où la psychanalyse s’inscrivait et trouvait une accréditation, ses lettres de noblesse.

Vacillement des semblants

Évidemment, la psychanalyse absolue, par rapport à ça, est de bien mauvaise compagnie. Dans son tout dernier enseignement, Lacan dit du mal de tout le monde. Que sauve-t-il ici ou là ? L’écriture poétique chinoise. Pour le reste, il fait des pieds de nez à Lévi-Strauss, à Jakobson, et il n’y va pas avec le dos de la cuillère en ce qui concerne Freud. Hier, je me suis même laissé aller à dire que cette psychanalyse absolue était à la fois veuve, orpheline et, ajoutai-je, stérile – à ma surprise, ceci a conduit un charmant mathématicien (que les mathématiques n’avaient pas détourné de suivre cette journée) à me confier qu’il m’avait trouvé bien pessimiste pour la psychanalyse. Non ! Psychanalyse absolue, elle n’a pas de lettres de noblesse, en quoi elle est en effet assez ignoble. Elle n’attend rien de personne. Un petit peu de la poésie et, à y regarder de près, d’une façon assez équivoque !

Le tout dernier enseignement de Lacan vous impose une psychanalyse séparée, qui ne se prête pas aisément à être diffusée au-delà de ceux qui en ont la pratique comme analysants et comme analystes. Mais ceux-là, si j’en crois ce qui m’en revient, quand je reprends ça, pas à pas, que je témoigne de ma difficulté aussi bien, ça les fait vibrer. Ils entendent comment on en arrive à la psychanalyse absolue, quoi qu’on en ait.

Par une logique qui tient à la dynamique interne de la pratique, on arrive à l’antinomie suivante – la psychanalyse fait vaciller tous les semblants, y compris le semblant psychanalytique. Le tout dernier enseignement de Lacan se tient sur ce bord où l’on observe la puissance destructrice de la psychanalyse, qui, pour ceux qui en ont la pratique d’un côté et de l’autre, est aussi un enfermement ; on se tient sur le bord où l’on observe la puissance destructrice de la psychanalyse et où, à la fois, cette puissance finit par emporter la psychanalyse elle-même. Les destructions s’achèvent en autodestructions, moyennant quoi on en revient. On en revient à se demander comment ça se produit et comment, malgré tout, il y a la psychanalyse, et qu’elle opère. Mais après ce passage par le moment de l’autodestruction, le relief est changé. Les termes d’optimisme ou de pessimisme ne sont pas les meilleurs pour saisir ce dont il s’agit. Plutôt s’agit-il d’une antinomie logique, logiquement conditionnée par la psychanalyse elle-même. Cela fait saisir par quel biais elle pourrait être défaite, si son semblant cessait d’être si captivant.

Au début, l’immense cortège de la culture, justification d’innombrables thèses à venir, promet à la psychanalyse dans l’université un grand avenir au registre de l’histoire des idées. Et puis, dans la pointe de ce tout dernier enseignement, une solitude si profonde que la psychanalyse elle-même semble s’y abîmer.

Vidage du sens, scintillement du réel

Le « semblant psychanalytique », ai-je dit. Toute la question est de savoir où commence le semblant. La thèse de Lacan – et la qualifier de « thèse » se justifie par la constance que cet énoncé manifeste dans ce tout dernier enseignement – est que le semblant commence au sens. Le principe radical du vacillement des semblants est que tout ce qui fait sens est suspect. Et, au-delà de la loi du suspect, tout ce qui fait sens est condamné, tout ce qui fait sens n’est que semblant. Une équivalence est mise entre sens et semblant.

Au regard de quoi est-ce semblant ? La question est à poser, sinon on formule seulement, comme l’ont fait certains philosophes dits postmodernes, qu’il n’y a que des semblants – ce moment de la culture s’éloigne déjà, j’éviterai de donner des noms et d’apporter des preuves. Lacan s’en distingue par la bonne logique de se demander : au regard de quoi est-ce semblant ?

De là, si contradictoire soit-elle, si difficile d’accès qu’on la vérifie, la nécessité de poser l’idée de réel et d’opérer avec cette idée. L’idée de réel est ce par rapport à quoi on peut juger du semblant. C’est un terminus a quo, terme extrême à partir de quoi l’on juge du semblant, d’où la nécessité de définir l’idée de réel comme ce qui « comporte l’exclusion de tout sens »[24]. Cette définition est énoncée par Lacan et à la fois interrogée, questionnée, contestée, étant donné qu’on peut défendre que cette définition, quoi qu’on en ait, assigne un sens à l’idée de réel. Là se répète la logique de l’antinomie que j’évoquais tout à l’heure.

La psychanalyse juge les semblants, puis est elle-même attirée dans ce registre. À partir du réel, on peut juger les semblants, et puis l’on s’inquiète de savoir si le réel tel qu’on le manipule n’est pas lui-même aussi du même ordre. Voilà déjà l’esquisse de ce que je me proposais de chercher comme matrice d’une flopée de paradoxes.

Ces deux positions contradictoires ne peuvent être proférées que sur un bord, on ne peut pas très longtemps se tenir à l’une de ces positions sans revenir à l’autre. Ces énoncés de Lacan qui nous restent sténographiés produisent un effet de scintillement qui tient à ce que je simplifie ici comme ces deux temps, ces deux moments de l’antinomie. Je donne ainsi sa valeur à cette phrase de Lacan – « Ça n’est que pour autant que le réel est vidé

de sens que nous pouvons un peu l’appréhender »[25]. On ne peut l’appréhender qu’un peu, et non pas franchement dans la catalepsie de l’ensemble où il se situerait dehors. Il n’est susceptible que d’une appréhension faible.

Le réel scintille hors du sens et du semblant, d’où ce caractère de définition toujours recommencée dans ce dernier enseignement. On ne peut pas le dire une seule fois, en le développant, car aussitôt ça s’éclipse de l’autre côté. Il faut le dire d’une certaine façon, très vite et plusieurs fois. Là, on s’essouffle ; on s’essouffle dans cette escalade, car on ne peut pas se reposer sur une thèse bien posée. On ne peut qu’« appréhender un peu ».

L’Un, dernière station avant le réel

Or ce vidage de sens définitionnel du réel, Lacan indique que cela le « porte à ne même pas lui donner le sens de l’Un ». Voilà qui met en question le schéma à quoi je vous ai un peu permis de vous reposer et qui opposait la dernière fois le registre de l’Un et celui de l’Autre.

Bien qu’on ne puisse pas lui donner complètement le sens de l’Un, il y a pourtant un rapport du réel et de l’Un, dans la mesure même où il y a un rapport du sens et de l’Autre, comme je l’évoquais la semaine passée. Quelque chose nous porte à situer, un peu, les affinités du réel et de l’Un. Cet Un, il est spécial quand on l’aborde tout seul, sans Autre. Comment pourrait-il être vraiment l’Un quand on le saisit sans l’Autre ? C’est donc le « Un » entre guillemets. Il est Un par ablation de l’Autre.

Saisissons cela un peu de cette manière. Le sens, et ce, depuis le tout début de l’enseignement de Lacan, le sens est induit par cette connexion qui est le rapport du signifiant au signifiant. Dans « L’instance de la lettre... », Lacan a posé et illustré cette thèse (qu’il avait déjà évoquée auparavant) en essayant de l’habiller, de la maçonner de mathèmes.

Dans la psychanalyse absolue, l’absolu dont il s’agit est obtenu par la rupture de connexions, par la déconnexion. Conformément à un symbolisme parfois utilisé par Lacan, nous l’écrivons : S1 // S2.

C’est le symbole de la déconnexion, qui abolit, inhibe, le sens et la production de l’effet de sens. Voilà pourquoi, sur la voie du réel, on rencontre l’Un, qui est le résidu de la déconnexion et qui sert de recours dans l’accès au réel. Même si vous ne le trouvez pas assez vidé de sens, cet Un, il est déjà sérieusement épuré. L’Un est la dernière station avant le réel, si je puis dire.

Lacan peut ainsi dire, dans l’une de ces phrases tortueuses où les réserves, les minorations, ont tout leur prix, comme l’un peu accolé à appréhender – « Mais il faut quand même bien se raccrocher quelque part ». On regrette bien qu’après « L’esp d’un laps », rédigé à la fin du Séminaire du Sinthome, Lacan n’ait plus écrit de texte, par exemple à la fin de son Séminaire de L’une-bévue. Comment aurait-il rendu par écrit toutes ces nuances du un peu et du quand même bien ? « Mais il faut quand même bien se raccrocher quelque part, et, poursuit Lacan, cette logique de l’un est bien ce qui reste – ce qui reste comme ex-sistence. » Le mot ex-sistence, comme Lacan parfois l’écrit, est ici à entendre comme « subsistant hors de », en l’occurrence subsistant hors du semblant et du sens.

Le réel exige la logique de l’Un, mais à la fois, pour autant que l’Un, c’est encore un sens, le réel exige aussi l’exclusion de l’Un. Cela dessine une voie en impasse, dans laquelle Lacan s’installe. Ceci oblige de tourner très vite – à la fois, se servir de... et disqualifier ce dont on s’est servi. Nous sommes justement dans une problématique du se servir de, de l’instrument pour viser au-delà. Cette problématique de l’usage et du forçage de l’usage revient comme un leitmotiv dans ce tout dernier enseignement.

Psychanalyse absolue – antinomie entre perspective et pratique

Autre antinomie, et qui concerne explicitement la psychanalyse, la psychanalyse conduit à une existence nettoyée du sens et, en même temps, Lacan est amené à énoncer ceci, je le cite soigneusement : « l’idée qu’il n’y a de réel que ce qui exclut toute espèce de sens est exactement le contraire de notre pratique »[26].

J’entends quelques rires discrets. C’est une possibilité théorique, mais je ne mets pas cela en forme pour provoquer le rire. Au contraire, que cela provoque le rire n’est déjà pas si mal ; à d’autres moments, quand on essaie de comprendre trop bien, cela provoque le désespoir. Dans le parcours de ces textes, il y a quelque chose de désespérant dont je cherche la voie de sortie en construisant des antinomies, en dégageant à quelle logique elles obéissent. Plutôt que de me désespérer ou de rire, je construis une antinomie interne à la psychanalyse. Disons, une antinomie entre perspective et pratique. Nombre de moments d’incompréhension qu’on éprouve en suivant Lacan proviennent de ce qu’on collapse, l’on écrase l’un sur l’autre les deux niveaux, celui de la perspective et celui de la pratique.

La psychanalyse a comme perspective, comme ligne d’horizon, le réel en tant que séparé du sens : réel//sens. Comment en serait-il autrement, puisque le sens varie, qu’il n’a rien de constant ? Le symptôme, au contraire, s’avère d’une permanence dans le temps qui peut le faire assimiler au réel. Chaque fois que, semble-t-il, une interprétation rate, une interprétation qui procède par le sens et qui a de toute façon toujours un effet de sens, on est reconduit à ce réel séparé du sens.

En même temps, la pratique, elle, opère avec du sens, avec de la connexion, que ce soit la connexion de l’association libre ou celle de l’interprétation. La pratique opérant à partir du sens suppose un rapport – je l’écris avec le losange lacanien – un rapport du sens au réel : sens à réel.

La psychanalyse a cette marche boitillante : entre sa perspective et sa pratique, il y a un hiatus, et même une inversion. Ce dernier enseignement de Lacan comporte un registre que je dirais de la psychanalyse juge de la psychanalyse, comme il y a Rousseau juge de Jean-Jacques – la psychanalyse comme perspective juge que la psychanalyse comme pratique est du semblant. Lacan nous fait entendre cette condamnation, avec un modérateur, une incise modératrice : « la psychanalyse serait d’une certaine façon ce qu’on pourrait appeler du chiqué, je veux dire du semblant »[27]. Voilà qui relève de la psychanalyse juge de la psychanalyse, la psychanalyse comme perspective juge la psychanalyse comme pratique.

À cette époque, cela a même conduit Lacan à se déplacer dans la ville de Bruxelles pour confier à ses auditeurs qu’il en était au point de qualifier la psychanalyse d’escroquerie[28]. Revenu à Paris, il s’est d’abord gardé de prononcer cela, renvoyant ses auditeurs à leurs collègues bruxellois pour leur communiquer ce qu’il avait dit. Puis il a lâché le mot le coup d’après, sentant bien le risque qu’il prenait à simplifier la matrice de son antinomie de cette façon-là – ce qui n’a pas manqué bien sûr, cet énoncé figure en bonne place dans Le livre noir de la psychanalyse. On voit comment c’est à manier avec précaution.

Mais cette antinomie permet à Lacan une relecture du mathème du discours psychanalytique qu’il avait proposé au début des années 1970. Ce mathème, je vous le rappelle, met à la place dominante, l’agent, l’objet a, commandant au sujet comme barré, de dire ; le sujet perdant son identité – il n’y a pas d’identité au niveau du sujet et de son dire – pour faire revenir le signifiant-maître de son histoire ; l’analyste en position d’objet a supporté par le sujet supposé savoir, écrit S2 ; une rupture de continuité empêchant de boucler le cercle – selon la loi de construction des schémas qui vont avec celui-ci, pour composer quatre discours.

Un effet de sens qui ne serait pas du semblant ?

Cette rupture de continuité, le point de vue de la psychanalyse absolue lui confère une fonction majeure, puisqu’il montre le discours analytique articulé autour d’une coupure, articulé autour d’une déconnexion du rapport du signifiant au signifiant. Cette faille entre S1 et S2, Lacan dit à l’occasion que son mathème S(A) traduit précisément cela, qu’il n’y a pas d’Autre.

Il y a au fond toujours quelque chose d’interrompu dans le rapport du signifiant au signifiant. S1 ne serait « que le commencement du savoir » attendu en S2 et qui n’est que supposé. Et Lacan d’ajouter : « un savoir qui se contente de toujours commencer, ça n’arrive à rien »[29]. Cette phrase apparemment amusante est une façon de traduire cette faille et la déconnexion de S1 et de S2. Lacan en justifie son « manque d’espoir », comme il s’exprime. Cela peut faire glisser au pessimisme, nous touchons un thème qui, à partir d’une certaine date de son enseignement, va se faire entendre comme un leitmotiv ; par exemple, dans cette réponse aux auditeurs du Sinthome : « J’attends. Mais je n’espère rien. »[30] Cette réponse, que j’avais citée, traduit tout à fait la position de S1 par rapport à S2. Le S1, précisément parce qu’il a le sens de l’Un, implique un 2, attend un 2, le demande et, en même temps, on doit savoir que ça ne viendra pas.

Au titre de ces jeux que les journaux pratiquent parfois, on m’a demandé la semaine dernière d’indiquer quelle serait mon épitaphe pour le président de la République en activité. J’ai répondu au téléphone ce qui m’est venu : « Il avait un très grand appétit. » Une épitaphe pour Lacan, ce pourrait être « J’attends. Mais je n’espère rien. » – Apparemment, il n’espérait pas la résurrection des corps. Bon...

Ça roule, cette phrase j’attends mais je n’espère rien, puisqu’elle conduit aussi bien à ce constat, déjà présent chez Freud mais porté à l’incandescence chez Lacan, de la psychanalyse toujours recommencée. C’est ce qui donnait son pas à son enseignement. Chaque année est, non pas la suite, mais un départ pris d’ailleurs, de telle sorte que chaque Séminaire est le commencement d’un savoir. C’est un savoir qui se contente de toujours commencer. Un peu comme Freud avec son changement de topique, tandis que Lacan recommençait chaque année. J’ai même mis en doute qu’au sein d’une même année il n’y eût qu’un seul bloc ; loin que cela forme un seul bloc, on note au contraire des redéparts internes, où le point de vue se déplace. On recommence à chaque fois, chaque semaine. À l’occasion, nous célébrons que ce savoir ne soit pas bouclé sur lui-même. Un savoir ouvert est aussi un savoir qui ne fait que commencer. C’est pourquoi on peut dire – de la psychanalyse, vous n’avez encore jamais rien vu.

La même musique se faisait entendre quand Lacan disait que, la passe, il ne cessait pas de la faire. C’est-à-dire aussi de la recommencer. Selon un point de vue, la passe, c’est « acquis une fois pour toutes », mais selon un autre point de vue, la passe obéit aussi au principe du toujours recommencé qui repose sur cette déconnexion. Laquelle n’interdit pas la promesse, mais assure qu’elle ne sera pas tenue.

Lacan a tout de même cherché une voie de sortie par rapport à l’antinomie de l’escroquerie, si je puis dire, une voie de sortie par rapport à l’antinomie « perspective et pratique ». Il l’a cherchée en définissant la psychanalyse comme une escroquerie qui tomberait juste par rapport à ce qu’est le signifiant[31]. Il y a là une nuée de propositions où j’essaie d’entrer, que j’essaie de faire précipiter. Il s’agirait d’arriver à penser et, plus encore, d’arriver à pratiquer un effet de sens qui ne serait pas du semblant. Nous en avons les indications dans d’autres moments de l’enseignement de Lacan. Une voie de sortie serait de définir l’opération analytique à partir d’une interprétation, connexion-signifiant ayant à ce titre un effet de sens mais qui ne serait pas équivalent à du semblant. Un effet de sens qui rejoindrait le réel.

L'infraction symptomale

Lacan est ainsi amené à définir ce dont je fais une opposition terme à terme, en l’extrayant de ce que j’appelais sa nuée, une opposition entre deux rapports du réel et du symbolique. Il définit d’abord ce que serait la position du symbolique (je traduis : de la connexion signifiante avec effet de sens) dans le réel. Cela pourrait représenter à d’autres égards la croyance scientifique qu’il y a du savoir dans le réel comme en témoigne l’énoncé galiléen de la nature écrite en langage mathématique. Dans le tout dernier enseignement de Lacan, ce point de vue s’est volatilisé à la mesure même du savoir qui n’est qu’un supposé savoir, un sens donné.

Le symbolique dans le réel donne un effet de sens qui échoue à rendre compte du réel. Au regard du réel, l’idée de sens n’est que mensonge. Lacan l’illustre par une manipulation du tore, et, dans son énoncé, l’exprime en disant – le réellement symbolique, c’est le mensonge31.

À cela, il oppose le symboliquement réel – la lettre à l’extérieur du cercle dénomme la dimension dont il s’agit –, à savoir que dans le symbolique, il y a quelque chose de réel. Nous retrouvons ici l’angoisse, terme qui a fait l’objet d’un Séminaire où Lacan la définissait déjà comme ce qui ne ment pas, par rapport à tout ce qui, dans les effets de sens, n’est que mensonge[32].

Qu’est-ce que le réel dans le symbolique ? Ce qu’il a déjà essayé de construire sous les espèces de l’objet a et qui, pathétiquement, prend la valeur de l’angoisse.

Lacan s’essaie à situer le symptôme à cette place, à la même place que l’angoisse, comme ce qui ne ment pas, mais aussi bien comme ce qui ne cesse pas de tourner en rond, ne cesse pas de s’écrire, c’est-à-dire comme une connexion nécessaire qui transporte du sens dans le réel. C’est l’infraction symptomale, si je puis dire. Le symptôme serait ce qui conserve un sens dans le réel.

Un nouvel usage du signifiant

À partir de là, Lacan essaie de situer ce que devrait être un concept renouvelé de l’interprétation touchant le symptôme.

Deux voies sont possibles : l’interprétation agit sur le symptôme, parce que le symptôme conserve un sens, par infraction à la définition posée – Lacan essaie d’emprunter cette voie dans son tout dernier enseignement – ; l’autre voie, à laquelle il donne davantage de résonance, distingue deux modes de l’interprétation selon qu’elle est pensée à partir du réellement symbolique ou à partir du symboliquement réel. Ou bien l’interprétation n’est qu’un mensonge, qui n’agit que sur les semblants et qui est impuissant concernant le réel. Ou bien l’on pourrait définir l’interprétation du côté du symboliquement réel, mais cela demanderait alors de mettre au point ce que Lacan a appelé un « signifiant nouveau ».

Il ne s’agit pas d’un signifiant particulier, mais d’un nouveau mode du signifiant, un mode d’existence nouveau du signifiant, ou du moins un nouvel usage du signifiant qui n’aurait, comme le réel, aucune espèce de sens.

D’où sa référence à la poésie (qu’il faut mettre en place dans ce schématisme) – seule la poésie permettrait l’interprétation. Mais ce, à la condition de montrer que la poésie est, si l’on veut, doublement articulée. La poésie produit à la fois un effet de sens et un effet de trou, un vidage. Par son effet de trou, elle serait adéquate à l’objet a. C’est un usage du mensonge, un forçage du mensonge dans le sens du réel.

À partir de cette double articulation de la poésie, Lacan construit, me semble-t-il, tel schéma ou développe telle argumentation dans son Séminaire de L’une-bévue que je n’ai pas reproduit pour l’instant, mais qui doit être entendu à partir de ce schématisme de l’effet de trou.

Clinique différentielle de l’Un et de l’Autre

Un dernier mot sur la clinique qui s’en déduit pour Lacan, et qui oppose la névrose et la psychose.

Je l’ai rappelé la dernière fois, Lacan a pu dire que la névrose tient aux relations sociales. La névrose n’est pas tant un phénomène de l’Un que le résultat du plongement de l’Un dans la sphère de l’Autre. Elle s’articule en particulier au sein des relations de la famille.

Lacan y oppose l’automatisme mental dans la psychose, que je représenterais de façon exactement inverse. L’automatisme mental, la psychose, c’est un plongement de l’Autre dans l’Un, où la multiplicité des langues se met à foisonner, où les pensées trouvent un écho, et de telle sorte qu’il n’y a rien de plus normal. À cet égard, la psychose tient à l’Un sans l’Autre, elle tient à l’Un qui a absorbé le chaos du discours universel et qui le ressent, le vit en son intérieur.

La psychanalyse du névrosé, du moins à l’horizon de ce que l’on peut en dire, est une remontée. On part de l’Un plongé dans l’Autre, les semblants qui sont là véhiculés vacillent et s’évacuent jusqu’à ce que le sujet ait accès à son se parler à soi-même, jusqu’à ce qu’il ait accès à l’autisme de son discours. L’interprétation trouverait alors sa valeur d’intrusion d’un mode nouveau du signifiant.

3. Effet de sens/effet de trou

J’ai conclu la dernière fois en spécifiant un double effet de la parole interprétative où j’ai vu la leçon, l’indice, le signe que Lacan laissait dans son tout dernier enseignement, le tde, concernant la pointe de toute théorie de la psychanalyse qui se respecte, à savoir la doctrine de l’interprétation.

Ce doublet de l’effet de sens et de l’effet de trou, que j’ai pêché dans une incise[33] du Séminaire XXIV de L’une-bévue, va me servir de repère – dans le fouillis de ce TDE, il faut procéder par des coups de force qu’il s’agit de motiver. Voilà ce que je vais essayer aujourd’hui, puisque ce double effet m’interroge. À vrai dire, ce TDE pratique ce double effet. Il ne manque pas d’effets de sens, mais il y a aussi – et comment ! – un effet de trou dans lequel on tombe. C’est tout un effort que d’arriver à faire usage de ces énoncés de Lacan aporétiques à plaisir.

Vers un autre mode de l’interprétation

Une théorie de la psychanalyse se juge à l’ordre des conséquences qu’elle emporte concernant l’interprétation. L’interprétation est le nœud de la pratique. Là se concentrent et convergent les apories de ce TDE.

Qu’a apporté Lacan sur l’interprétation ? Le grand massif, à ce propos, c’est son Séminaire Les formations de l’inconscient. Ce qui en est resté dans la pratique courante de la psychanalyse bien au-delà des lacaniens, est la différence qu’il a établie entre demande (D) et désir (d) : D / d. Lacan a ainsi indiqué une direction de l’interprétation, son point de visée. Après quoi, avec son Séminaire L’éthique de la psychanalyse, il a compliqué ce binaire d’un troisième terme, celui de jouissance et il a formalisé, avec le sigle a, la cause du désir qu’il a désignée comme point d’application de l’interprétation.

Voilà ce qui précède les difficultés où nous entrons, dès lors que Lacan a dévalué le compte rendu qu’il donnait de l’inconscient à partir du symbolique pour s’activer autour d’un schéma que vous connaissez pour être celui du nœud borroméen. Disons aujourd’hui que ce schéma est une représentation de la structure de l’homme, si on le distingue comme il convient du sujet, terme précédemment utilisé pour qualifier l’effet du signifiant. Nous disons « l’homme » à la place de « sujet », puisque dans la représentation borroméenne, le corps est représenté sous les espèces de l’imaginaire.

Eh bien, la place, le statut, la fonction de l’interprétation n’est pas développé dans la théorie borroméenne. Allons même au-delà : ce qui devient équivoque, c’est le statut même de ce sur quoi l’interprétation a à porter, dans toute sa généralité, à savoir l’inconscient. Où est l’inconscient ? Dans cette nouvelle dimension, cela reste soumis à bien des apories.

Sans doute ce défaut concernant l’interprétation fut-il assez sensible à Lacan pour qu’il termine son Séminaire de L’une-bévue en énonçant son aspiration à un signifiant nouveau. Je le prends ici comme traduisant l’appel fait à un autre mode de l’interprétation.

Un signifiant nouveau qu’il spécifie, au conditionnel, de n’avoir aucun sens[34]. Cette spécification se justifie sans doute si l’on place l’inconscient là où est le réel, défini comme n’ayant aucune espèce de sens.

Une « pratique sans valeur »

Cependant, le domaine, l’étendue, l’empire du signifié est-il épuisé par le sens ? Non, dès lors qu’à côté du sens, nous avons placé quelque chose d’énigmatique sous le nom de trou. Dans le signifié, il y a autre chose que le sens, il y a aussi du trou.

Voilà, en tout cas, ce que je prends comme problème à résoudre aujourd’hui. Je ne veux pas aller au-delà, je veux essayer de saisir les rapports du sens et du trou. Et ce, dans l’idée de préciser, autant que faire se peut, ce que serait ce nouveau mode de l’interprétation, dont Lacan cherche le renouvellement dans sa pratique.

En conclusion de l’une des dernières leçons du Séminaire XXIV, Lacan dit que la psychanalyse doit être une « pratique sans valeur »[35]. Je crois avoir donné cette année de quoi saisir ce sans valeur ; la pratique analytique à être une pratique sans valeur, dans la mesure même où les valeurs sont des semblants. Cela la différencie en particulier de ce qui nous sert de référence, et même de modèle, dans la distinction du double effet, à savoir la poésie. La poésie a encore comme valeur d’avoir à être belle, elle fait révérence au beau, et c’est explicitement ce dont Lacan exclut la psychanalyse.

Mais ce sans valeur s’inscrit aussi dans la distinction à faire de la valeur et de l’usage. La valeur est déterminée dans l’échange – un peut valoir pour un autre, comme si c’était cet autre –, alors que l’usage est du même, sans substitution. Voilà qui n’est pas mal à sa place concernant l’interprétation dont on sait bien que la valeur s’évanouit dès qu’on la rapporte, dès qu’on la décontextualise pour la mentionner, pour la citer. Elle n’est censée opérer qu’une seule fois, la seule fois où elle est proférée à sa place initiale. Bien entendu, on cite les interprétations, il est utile de connaître telle ou telle interprétation faite par Lacan, voire de la resservir. Mais elle ne vaut pas pour l’autre. Comme telle, une interprétation n’a pas de valeur d’échange, mais d’usage. Elle est sans valeur, au sens où, comme Lacan le souligne après Freud, un cas est sans valeur pour en comprendre un autre.

Une écriture sans parole ?

Pour prendre les choses d’un peu plus haut, il ne me paraît pas excessif d’avancer que le TDE de Lacan est travaillé par une difficulté concernant le langage, et plus exactement la parole. Cela contraste avec le tout début de l’enseignement de Lacan où, au contraire, le concept de la parole est central, explicité et développé d’une façon qui n’a pas été sans écho, sans conséquence, pour la philosophie de la seconde moitié du XXe siècle.

Cette difficulté concernant la parole, on peut précisément la situer à partir de l’usage du nœud borroméen en tant qu’il est, lui, une écriture. Qui plus est, chaque usage du nœud borroméen est usage d’une écriture dont le sens est complètement changé par ce nœud, nous dit Lacan. Cette écriture n’a rien à faire avec celle dont j’ai fait usage ici au tableau en y inscrivant quelques mots ; à la différence de celle-ci, l’écriture du nœud borroméen est autonome par rapport à la parole. C’est une écriture qui ne note pas la parole, qui n’a rien à voir avec la parole, en tant que celle-ci est – je cite Lacan – « ce qui se module dans la voix »[36]. Cette définition de la parole comme ce qui se module dans la voix, dans le Séminaire du Sinthome, reviendra avec la notion de modulation à un moment déterminé du Séminaire de L’une-bévue.

L’écriture de la parole décerne un autre statut au signifiant. Dans « Lituraterre », Lacan compare ce changement de statut à une pluie. C’est une précipitation du signifiant, sous une forme qu’on ne peut pas moduler, chantonner, mais dessiner selon un code.

L’écriture autonome, à distinguer de l’écriture de la parole, est un dessin, tels les ronds du nœud borroméen épaissis et colorés dans l’édition du Sinthome. Cette écriture autonome est faite de dessins que je dirais logifiés, puisque l’on prend bien soin de montrer et de démontrer à ce propos ce qui s’avère impossible. Les trois ronds, dans leur disposition borroméenne, sont impossibles à séparer les uns des autres. Ils se bloquent. On peut donc parler de logification, si la logique est définie, comme le fait Lacan, en tant que science du réel, soit ici science de l’impossible. Il s’agit de logification, et non pas de logique, car donner à ces nœuds leur mathématique est encore un pas supplémentaire.

Sur la base de la structure borroméenne choisie par Lacan, qu’en est-il du sens de la parole ? Admettons que le sens de l’écriture soit changé. Mais en quoi le sens de la parole le serait-il ? Et quid de l’interprétation ? Y aurait-il une interprétation borroméenne ? Sans quoi, on s’expose à ce qu’on nous dise : c’est bien joli cette théorie, c’est joli, ces petits ronds, leurs petites couleurs, ça égaye une page, mais cela a-t-il une conséquence pratique ? la parole y gagne-t-elle ? y gagne-t-elle, elle aussi, une autonomie, par exemple ?

Lacan parle une fois dans le Séminaire Le sinthome de manipulation interprétative[37]. À propos de l’interprétation, il utilise ainsi le mot de manipulation – qui vaut pour les nœuds qu’il dessinait au tableau, mais qu’il construisait aussi comme des objets, se servant de l’organe préhensif de la main pour éprouver la consistance de ses constructions, de ses manipulations. Dans ce fil, parler de manipulations interprétatives, c’est en appeler à un mode borroméen de l’interprétation.

Résonance corporelle

Mon idée est que la solution serait au moins indiquée par le doublet de l’effet de sens et de l’effet de trou. Cette conjonction est aussi bien une équivoque – mot qui garde toute sa place dans la doctrine de l’interprétation, au point que Lacan dit au début du Sinthome (et s’il va vite, c’est qu’il a derrière lui les pages de « L’étourdit » où il développe cela) : « c’est uniquement par l’équivoque que l’interprétation opère ». Cette opération équivoque de l’interprétation, il lui assigne un très vieux terme de son enseignement – la résonance. « Il faut, dit-il, qu’il y ait quelque chose dans le signifiant qui résonne. »[38]

L’usage de ce terme traverse l’enseignement de Lacan depuis son début. Si vous voulez bien vous en souvenir, la troisième et dernière partie de son écrit « Fonction et champ de la parole et du langage... » a pour titre Les résonances de l’interprétation. Ce terme est encore là mis en fonction au début du Sinthome, mais il y reçoit comme une généralisation, puisque la pulsion, le concept freudien de pulsion est lui-même ramené à un effet de résonance.

Or la dichotomie de l’effet de sens et de l’effet de trou me semble aller contre la résonance, je vais y venir. Si l’on veut parler de résonance, il suffit de l’effet de sens. Les effets de sens sont des résonances. En revanche, l’effet de trou serait d’un autre ordre que celui de la résonance. La généralisation du concept de résonance à la pulsion s’exprime dans une phrase du Sinthome souvent citée, une phrase qui a cette beauté de simplifier les extraordinaires constructions freudiennes et celles que Lacan a ajoutées à celle-ci – « les pulsions, c’est l’écho dans le corps du fait qu’il y a un dire »[39].

Là, il n’est pas question de l’architecture des pulsions, de leurs éventuelles substitutions, il n’est pas question de l’opposition, comme dans le Séminaire XI, entre goal et aim, on ne cherche pas à y situer le grand Autre, court-circuité ou au contraire pêché, accroché, on ne s’occupe pas non plus de la structure du dire. On se contente de mettre en valeur la résonance corporelle de la parole, l’écho du dire dans le corps.

Dans sa simplicité, cette proposition ouvre, sur le mode qui a été celui du Séminaire L’angoisse, à une anatomie, à une physiologie où l’on voit : le circuit du sens, le circuit de la parole, qui met en fonction l’oreille, cet orifice qui n’a pas de clapet et ne peut pas se fermer ; le trou corporel de la bouche – j’ai relevé que Lacan précisait la bouche en tant qu’elle suce, qu’elle se suce, avec l’image freudienne de la pulsion orale comme bouche s’embrassant elle-même ; l’oreille, la bouche, et puis la voix, résonnant et répondant dans le corps.

Autrement dit, cette résonance met en fonction le corps et le langage, et le circuit du sens passe par ces deux pôles.

Dans la construction du Séminaire Le sinthome, nous reconnaissons le corps comme l’imaginaire, le langage comme le symbolique, avec un ajout que Lacan lui-même considère comme problématique, comme non obligatoirement conditionné par l’inconscient de Freud, le réel, dont il fait explicitement le troisième, le tiers du couple corps-langage, le tiers du couple du sens.

Non pas dans une fonction d’interposition mais, au contraire, comme s’il fallait ce tiers pour que cela fasse accord, pour que cela tienne ensemble. Le schéma de la résonance serait là supporté par le réel. Du moins est-ce la construction de Lacan.

L’interprétation se supporte du trou

De la même façon que, dans le corps, on met en valeur les orifices du sens, dans le symbolique, qui est la formalisation du langage, Lacan met en valeur le trou. Ce trou qui est là dans son couple avec le sens, nous le rencontrons dès le début du Sinthome. C’est le trou présent dans le nœud borroméen en tant qu’il est le principe de l’anneau, du rond de ficelle, et c’est le trou en tant qu’il est spécialement par Lacan décerné au symbolique.

Lacan distingue trois termes qui valent pour chacun des ronds de ficelle, à savoir le trou, la consistance et l’ex-sistence, chacun des trois valant par rapport aux deux autres. Mais en même temps, il décerne, par excellence, un de ces termes à chacune des trois catégories. Il décerne l’ex-sistence au réel, la consistance à l’imaginaire et il décerne au symbolique spécialement la catégorie du trou. Peut-être cela nous fait-il déjà approcher la présence du terme de trou à côté du sens concernant les effets de l’interprétation.

Dans le chapitre II du Sinthome (son chapitre anti-Chomsky), Lacan dit ainsi : le symbolique « ne se sustente que de la fonction [du] trou dans le réel », « l’efficace propre au langage [...] se supporte de la fonction du trou ». De la même façon, approchant ce dont il s’agit, nous dirions : l’interprétation se supporte de la fonction du trou dans la mesure même où elle concentre l’efficace propre au langage.

Ce disant, je joins les énoncés de Lacan à travers deux années, puisque cet effet de trou est tout à fait absent du Sinthome. Il est absent au point que Lacan définit explicitement ladite « manipulation interprétative » comme jouant sur le sens. Il fait de l’interprétation, sans plus de précision, un jeu sur le sens, avec pour seule précision dans ce Séminaire le terme d’« équivoque ». Mais l’équivoque n’est jamais qu’un double sens. C’est encore à distance de ce sens et trou. Le sinthome n’offre pas tellement plus concernant l’interprétation, ramenée à un jeu sur le sens. Reste à dire où est le sens, et ça, Lacan s’y est essayé.

L’interprétation est supposée viser le symptôme. C’est dans cette mesure que Lacan invite à ne pas confondre le symptôme et le réel, comme le fait Chomsky ; ce serait l’erreur chomskienne. Le symptôme est à ne pas confondre avec le réel dans la mesure où on l’atteint à partir d’un jouer sur le sens.

À plusieurs reprises, Lacan situe le sens comme le champ déterminé entre imaginaire et symbolique. Dans l’un des schémas, vous le voyez écrit entre symbolique et imaginaire, le réel demeurant distinct du symbolique et de l’imaginaire, et hors sens. Ce sens, Lacan en nomme l’interprétation, c’est au moins ainsi que j’entends ce qu’il formule dans ces mots : le sens est l’objet de la réponse de l’analyste à l’analysant.

Il dit exactement : « l’objet de la réponse de l’analyste à l’exposé, par l’analysant, tout au long de son symptôme »[40] S’il y a la parole analysante, elle consiste dans l’exposé du symptôme et le sens fait l’objet de la réponse de l’analyste, il fait l’objet – je traduis – de l’interprétation.

Ce n’est pourtant pas le fin mot dans la mesure où, à certains points du Séminaire Le sinthome, la jouissance est distinguée du sens, elle est placée du côté du réel.

Reste béant l’écart entre sens et jouissance. En quoi un jeu sur le sens aurait-il des effets sur la jouissance ? Rien n’est dit à ce propos. Ce dont Lacan tentait de rendre compte avec son sigle de l’objet a et sa manipulation subséquente se perd à un moment.

Triplicité de l’inconscient

Ce qui n’est pas non plus réglé dans ce Séminaire, je l’ai déjà montré, c’est le statut, la place de l’inconscient. Lacan dit bien « le réel de l’inconscient », mais c’est pour ajouter : « si tant est que l’inconscient soit réel ». Je cite précisément les pages 101-102, où nous voyons la tentation de faire équivaloir l’inconscient et le réel, voie que Lacan choisira dans son texte de « L’esp d’un laps ». Tandis que dans ce Séminaire, il pose la question : « Comment savoir si l’inconscient est réel ou imaginaire ? » Ceci renvoie au corps, en particulier à l’écho du dire dans le corps. La solution proposée alors par Lacan est qu’il participe d’une équivoque entre imaginaire et réel.

Mais plus avant dans son Séminaire, il reste néanmoins attaché à lier l’inconscient au symbolique, loin de toute équivoque du réel et de l’imaginaire, quand il dit, page 131 : « l’inconscient suppose toujours [...] un savoir parlé. L’inconscient est entièrement réductible à un savoir ». Il n’est pas question du corps, il s’agit vraiment du symbolique : il « est entièrement réductible à un savoir. C’est le minimum que suppose le fait qu’il puisse être interprété ».

Nous avons là un déplassement qui oblige à distinguer l’inconscient du réel, dans la mesure où il est toujours en référence au corps. En revanche, le sinthome devient, dans les schémas mêmes de Lacan, équivalent au réel. Quand le symptôme devient équivalent au réel, ce qui corrélativement devient mystérieux, c’est en quoi un jeu sur le sens peut porter effet sur le sinthome.

J’essaie de simplifier autant que possible les multiples déplacements de Lacan. C’est dans cet espace de déplacement qu’il continue de se mouvoir dans son Séminaire de L’une-bévue et ce, dans un fatras d’apories de plus en plus serrées.

Double sens

Avec la notion d’une interprétation qui joue sur le sens s’introduit, et il faut voir comment, la référence de Lacan à la poésie. Je l’ai rapidement évoqué la dernière fois.

Sa référence part du schéma élémentaire de la connexion S1 S2, celle qui représente non seulement la chaîne signifiante, la métonymie du signifiant, mais la connexion minimale, prête à recevoir des sens divers.Pour rendre compte de l’effet poétique, Lacan se propose de modifier sa construction ainsi – S2 n’est pas conforme comme successeur, il n’est pas à entendre comme ordonné temporellement ; le 2 signifie double. S2 renvoie à une duplicité, à une duplicité de sens.

Nous pourrions avoir ici un sens 1 et un sens 2, soit, au fond, l’écriture possible de l’équivoque.

Lacan essaie de penser cette duplicité dans les termes avec lesquels j’essayais de vous familiariser, usant d’un adverbe devant un des termes réel, symbolique, imaginaire.

Il qualifie l’effet de poésie par « l’imaginairement symbolique », que nous n’avions pas envisagé la dernière fois où nous jouions seulement entre réel et symbolique. La poésie, il la qualifie, il la pense à partir d’un symbolique qui serait inclus dans l’imaginaire, comme violence faite à l’usage de la langue.

On saisit ici l’opposition entre ce qui est le sens, le sens comme imaginaire, et le sens commun ; on saisit aussi l’ancrage que la poésie lui confère, et par là même le forçage auquel elle l’oblige en maniant le signifiant. Disons qu’il n’y a de poésie que par la violence faite à l’usage commun, courant, de la langue à partir d’une manipulation du signifiant. Curieusement, Lacan peut dire : « ça s’appelle la vérité».

Pour essayer de capturer ça, je demanderais ce qu’est le symboliquement imaginaire, que Lacan n’ajoute pas à son schéma. Le symboliquement imaginaire est un symbolique dominé par l’usage courant de la langue, sans violence. Dans cette ordonnance, il s’agirait à proprement parler du sens. Il y aurait sens quand l’usage du symbolique est dominé par l’imaginaire, et il y aurait vérité quand l’usage de la langue est au contraire manipulé, transformé, dominé, par le jeu du signifiant.

Forçage poétique de l’ab-sens

Lacan expose ainsi que la vérité dont il s’agit concerne essentiellement et comme tel le rapport sexuel avec, à la clé, un développement sur le mythe d’Œdipe.

Comment s’expliquer cela ? Comment Lacan a-t-il dégagé le il n’y a pas de rapport sexuel ? Comme étant la conséquence qui peut se tirer de tous les dits de l’amour. Voyez là-dessus son écrit « Télévision ». Les dits de l’amour ne trouvent à s’ordonner qu’à partir du moment où l’on formule, en bonne logique : il n’y a pas de rapport sexuel. C’est déjà la référence à un trou, celui du rapport sexuel.

À partir de là, on peut saisir la pertinence, difficile sans doute, du modèle poétique que Lacan propose à l’interprétation borroméenne. Le tour de force du poète, selon Lacan, n’est pas simplement de produire une équivoque, sur le mode de l’interprétation ancienne, ce serait d’éliminer un sens. Par quoi il faut entendre, me semble-t-il, éliminer un sens sur deux et remplacer le sens absent par une signification. De quoi peut-il s’agir ?

Eh bien, ce que Lacan appelle ici une signification, dont le poète viendrait doubler le sens, est l’équivalent du trou dont nous parlons. Le rapport sexuel vaut précisément pour nous indiquer, pour spécifier, le trou dans le réel qu’est ce rapport sexuel. Je le vois à ceci qu’il dit : la signification n’est qu’un « mot vide »[41]. Par cet adjectif de vide, Lacan vise l’approche de ce que nous avons épinglé comme l’effet de trou. Il l’explique en passant et termine sa leçon là-dessus. On a mis entre ses mains un ouvrage érudit sur la poésie amoureuse de Dante qu’il commente en disant : le désir a un sens, l’amour n’est rien qu’une signification, nous renvoyant à ce qu’il a avancé sur l’amour courtois. Lacan justifie cette lecture de la signification vide par le trou du rapport sexuel.

Faire résonner le vide

Pour ne pas reprendre l’amour courtois, je peux prendre un de ses surgeons, au XVIIe siècle, La princesse de Clèves. J’ai relu ce roman, ça se lit vite, bien qu’on se perde dans les généalogies. Ce joyau de notre littérature sert de passeport à tout ce qui peut s’y faire de fade et de niais, l’ouvrage lui-même étant au contraire d’un éclat extraordinaire.

Quelque chose ne s’explique pas dans La princesse de Clèves. Je vais laisser l’anecdote. La plus charmante, la plus ravissante des personnes de la plus ravissante des cours où éclataient la « magnificence » et la « galanterie » – ce sont les deux premiers mots de l’ouvrage – épouse le prince de Clèves, sans répugnance mais sans amour. On la voit au contraire, sans mot dire, être frappée d’amour devant le superbe duc de Nemours, qui la poursuit discrètement de ses assiduités, lui-même amoureux fou, elle, passionnée. Pas un mot ne s’échange entre eux, pas un mot qui soit l’aveu de leur passion, à laquelle la princesse de Clèves, conformément à l’éducation reçue de sa maman, qui lui a appris que les hommes étaient des infidèles, se garde de céder.

Elle n’avoue sa passion pour le duc de Nemours qu’à son propre mari, ce qui a toujours paru aux dessalés la chose qu’il ne fallait pas faire. Le résultat, en effet, c’est que peu de temps après, le mari en meurt. Voilà les bonnes intentions.